こんにちは!北九州モデルハウスのスタッフよりお届けします!

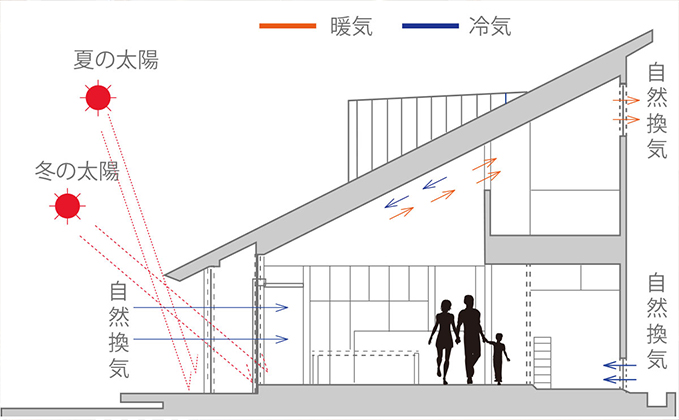

これまでのシリーズでは、パッシブデザインの基本(第1回)と、日射のコントロールによる快適性の向上(第2回)についてお伝えしました。

第3回となる今回は、「風の流れ=通風設計」に焦点を当て、自然の風を上手に取り込む家づくりのコツをご紹介します。

1. 通風設計とは?自然の風を活かす住まいの工夫

通風設計とは、外からの風を効率よく室内に取り入れ、空気を循環させる工夫のことです。

北九州のように夏に湿気が多く、冬には風が冷たくなる地域では、季節に応じた通風計画がとても重要です。

メリットとしては、

- エアコンに頼らずに涼しさを得られる

- 空気がこもりにくく、室内環境が清潔に保たれる

- 結露やカビの発生を防ぎやすくなる

といった点が挙げられます。

2. 夏の通風設計のポイント

①南北に風の通り道をつくる

北九州では、夏に南〜南東の風が吹くことが多くなります。

そのため、(近隣の状況によりますが)南面と北面に窓を設けることで、風が自然に抜ける設計が理想です。

- 対角線に窓を配置することで、風の通り道が長くなり空気がよく動く

- 一部の部屋だけでなく、家全体で風が流れるように間取りを工夫する

② 窓の高さを変えると、風の流れが生まれる

空気は「高いところから低いところへ」流れやすい性質があります。

- 高窓と低窓を組み合わせることで、自然な換気が促進される

- 吹き抜けに設けた高窓から熱を逃がす設計も有効

③ 風を呼び込む外構計画も大切

家の中だけでなく、庭や塀などの外構部分でも風を呼び込む工夫ができます。

- 生垣や植栽で風を柔らかく取り入れる

- 風を遮らないフェンスや格子を使う

実際に、こうした工夫を取り入れた住まいでは、日中の室温が2~3℃下がったということもあります。

3.通風を妨げる落とし穴にも注意

通風設計をする上で、以下のような点に注意が必要です。

- 家具の配置が風の流れを遮ってしまう

- 近隣の建物で風が通りにくい場所では、開口部の工夫が必要

- 虫が気になるからといって窓を常に閉めてしまうと、通風の効果は半減

解決策としては、

- 網戸付きの通風ドアを採用する

- 小窓や換気用の開口部を複数設けておく

- 自然換気と機械換気(第1種・第3種)を併用するケースも検討

4. 冬の通風設計は「換気」重視

冬の寒い時期は無理に風を取り込む必要はありませんが、最低限の換気は必要不可欠です。

- 高性能な断熱・気密住宅では、室内の湿気やCO2がこもりやすくなるため、意識的な換気が重要

- 1日に数回、短時間で強めに空気を入れ替える「ショック換気」も効果的

- 冷たい風を直接取り込まないよう、小窓を利用した「間接換気」もおすすめ

5. まとめ|風を味方につける家づくりを

パッシブデザインにおいて「通風」は、自然のエネルギーを最大限に活かすカギとなります。

- 夏は風を通して涼しく、

- 冬は換気で快適さを保つ

という工夫を取り入れることで、快適で健康的な住まいを実現できます。

次回の第4回では、「断熱・気密性能を高めることで快適性をさらにアップする方法」についてご紹介します。

「風の流れまで考えられた間取りって、こんなに心地いいんだ」 そんな暮らしを、北九州で叶えてみませんか?

斉藤工務店では、地域の気候に合った家づくりを丁寧にご提案しています。

パッシブデザインに興味がある方は、どうぞお気軽にご相談ください!